关于如何斗茶,宋代唐庚在《斗茶记》中描绘:

二三人聚集在一起,献出各自所藏的珍茗,烹水沏茶,互斗次第。书中还谈到:斗茶的茶品,以新为贵;斗茶用水,以活为贵。

北宋江休复在《江邻儿杂志》中记载:苏东坡曾和蔡襄斗茶。仅就茶品来讲,苏不及蔡。但苏东坡深谙茶道,见蔡的茶水取自惠山泉,便灵机一动,自己在点茶时改用竹沥水煎,最终胜了蔡襄。

斗茶,在当时人们心里,是一种很郑重的博弈,“其间品弟胡能欺,十目视而十手指”,结果是“胜若登仙不可攀,输同降将无穷耻”。

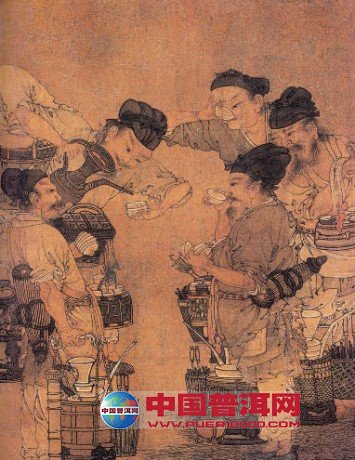

到了南宋,不仅名茶产地及寺院有斗茶,就连民间也普遍流行茶之风。南宋画家刘柏年的《斗茶图卷》,便生动地再现了集市买卖茶叶时的斗茶群像……

四个茶贩模样的人,立于树阴下,各有一套装备齐全的茶担挑子,茶、杯、壶、水等一应俱全。一人正在提壶倒茶,两人已捧茶在手,另一个人正摇扇伺炉烹茶。画中人物,或凝眸杯中之茶汤,观其沫,察其饽,端量其华;或闭目细品茶之口感……一个个神态安详,神情专注,足见当时人们对茶用心之致。人物的刻画,多用铁线描,笔力飒爽、细劲,赋予衣饰与其身份相协调的质感,也使人眉目神情更加清朗、舒展、细腻。另外,画家以疏笔皴擦山石,以鱼鳞皴彰显松干之苍劲与斑驳,使人与物刚柔相济,相映成趣。淡墨渲染出的山与地,苍翠、舒朗、旷远,仿佛让人嗅得出茶香弥漫其间的空灵与秀润。整幅画作兼工带写,细致与豪逸并存,人物、茶事与环境,和谐并存,相得益彰,生动传神。

古人爱把茶比作佳人,所谓“佳人似佳茗”。“佳人”,仅就字眼儿本身就带给人赏心悦目的快感,更别说细寻思那有血有肉、有情有义、明眸善睐、体态婀娜的可人活物了;再若那佳丽能弹会唱善赋诗辞,那就更是养眼养心了。但中国古代兵法中有一“美人计”,这么一来,“佳人”依然是“佳人”,却让人下意识地与“阴谋”等词汇联系在一起,“佳人”给人的感觉也就大相径庭了,“可爱”一词儿是再难跟她们产生联系了。而用于“茗战”的茶呢?当它被人们演绎成沽名钓誉的工具,它还有多少雅气呢?

早在日本大化革新(645年)之后,茶和饮茶习惯就传入日本。但到了宇多天皇时,他在宽平六年(894)采纳营原道真之议,永久终止遣唐使之派遣,中日文化交流自此中断。少了对唐文化的向往,间接影响了作为文人风雅表征的饮茶。另外,茶在佛教礼仪的应用过程中,渐渐形式化,缺乏了雅趣不说,而且在法会时煮茶已成为一种很繁重的劳务,同时也演变成奢侈浪费的事。到了天台座主(延历寺的住持)良源的时候,他订定了“廿六个条起请”,以端正僧纪,取缔山门恶习,山门兴盛的茶烟就此断绝。直到荣西(1141-1215)从宋朝再带回茶种,茶事在日本再度复兴,继而出现了斗茶。但饮茶到了后来,“大异世间常轨之请吃茶”(梦窗国师语),“而今有服茶而致病者”(实禅房语),甚至出现了“财物如山堆积,轮流做东斗茶聚赌,日日寄合”等社会乱象。因此,将军足利尊氏在建武三年(1336)十一月颁布禁止斗茶令,即《建武式目十七条》之第二条“可被制群饮佚游事”:

如格条者严制殊重,且耽好女之色及博弈之业,此外又号茶寄合,或称连歌会,及于莫大之赌,其费难胜计者乎!

茶从中国传到日本,期间的发展可谓一波三折,特别是当足利尊氏把茶会、连歌会和赌博、女色连在一起时,那些将茶视为仙药的祖师们又会作何感想呢?

茶,可以让人心平气和,眼明心净,与世无争,也可以成为人之筹码,与铜臭相融,与阴谋相渗。但人可以用茶去经营俗世荣辱与悲欢,人却不能改变茶之秉性:生于何处,茶便有何性。惟遇到适合之水、善茶之人与相宜之器具,茶才可以绽放出最佳的生命状态。所谓“茶缘”,其实是人、水、茶的三位合一。也就是说,茶的存在,有一定的被动性:无法选择所属之人,无法决定所用之途,无法契合所喜之水;茶的存在,也有一定主动性:即对人、水、具、流程很挑剔,决不苟合,更不会逢迎。鉴于此,人只能投茶所好,以赚取较好的享受。所以,茶虽受人用,但也被人恭敬,否则陆子的《茶经》又何以成为世代相传与尊宠的经典?

什么叫“外圆内方”呢?什么叫“活得有定力”呢?一个深悟茶道的人,是不需回答的。茶,不是叫人遗世孤立,而是让人于入世中求出世,于大热闹中谋大清静,于大俗中实现大雅。一把剑,可以用于庭院作摆件,也可用于强身健体,亦可以用于杀戮。剑,即是剑,一把无生无命的物件而已,与是非无关,本身亦无正邪之分,但作为由人制作、使用的工具,剑却会在不同的人手中制造出善恶有别的结果。所谓“境由心生”,善恶又何尝不是人之一念?人世悲欢又何尝不是人之心性使然?茶性即人性,这话能有几人懂?