茶为什么越来越雅了

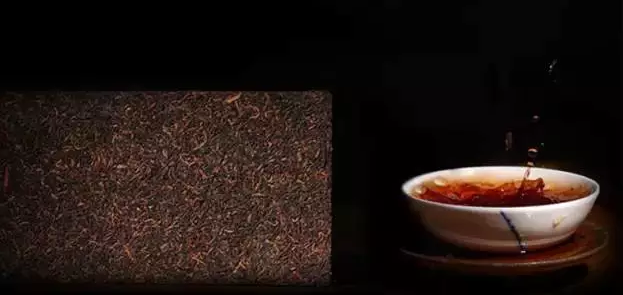

茶会越来越雅了,雅到不做准备都不好意思参加。桌上摆着的请帖,有些要小心应付。尤其是那些毛笔小楷竖写,名后是“道席”之类问候,里面装满了各种与茶相关雅事。宣纸上有古琴、尺八之类的曲目,要品的茶来自武夷山“三坑两涧”,或者二十年,三十年乃至更有年份的普洱,白茶,偶尔也会出现些老六堡茶做点缀。当然,在“老”的语境下,老铁(铁观音),老红(红茶)也颇受青睐。

这些主体信息当然不够啦,还得打电话去。准不准抽烟啦?喝茶过程中允不允许说话啦?茶后要不要吃素菜啦?茶会前要不要讲话啦?茶会中要不要填品茶表格啦?对穿衣有没有要求啦?问问才好参加。我好几次在茶会,因为长期不能抽烟,导致神经紧张,不得不来回深呼吸,结果额头大量出汗,为我泡茶的茶艺师得出的结论却是,“周老师,你体感好强啊,才喝两口都能喝出那么多汗。”

能不能说话也关键。茶界好多茶会,都是“止语”的,来的人不可以相互交流,只有在主人的声音中把茶杯端起,放下。主人会引导你怎么发现茶的滋味,从第一泡到第十泡茶发生了什么变化,汤色,口感,香气,滋味,到舌是什么感觉,到喉是什么感觉……主人也会引导你找到茶气,发现茶韵,必须相信茶神就在上空。

至于说那些把茶会搞成服装秀的,就更是,坐下来哪里是喝茶啊,左一个马可,右一个锦添,时不时插下丽萍,叫得那个甜,那个脆,就像说自家裁缝、邻家女孩一般。好处不是没有,正装终于不是特指西装之类(据说西方人说正装大约是燕尾服),我们很随意穿件茶人服就可算作中式正装。

我每每看到写着古典音乐字样的就胆怯,生怕掌拍错了时间,也怕听睡着了。读《昨天的世界》很是羡慕,维也纳连一个厨娘都听得出谁小提琴拉走了调。但偏偏现在的茶会,不是古琴,就是尺八。有一次我忍不住问身边听得津津有味的朋友,他回答说,我也不懂,在想其他事呢。那一天,古琴的演奏者是李祥霆,那把琴说是苏东坡留下的,喝的是价值百万的宋聘普洱。说到尺八嘛,在许多人眼里,与普通的箫好像也没有什么区别。

茶会上还会遇到一些大仙儿,喝得出海拔,品得出年份,连水的钠有多少,铁有多少都尝得出,也会被告知,喝茶的姿势不同,对身体有利的地方也不一样。遇到这些人,大约也只有倒背唐诗三百诗的气场才能降服。

雅茶会留吃饭的,大部分会选择在素菜馆,而大部分素菜馆是接受教育的好地方。门口摆满可以免费领取的佛学书籍,桌子上,墙上都有饭菜来之不易的告诫,抽烟喝酒是严禁,大声说话也是不许可。服务员非常有礼貌,进门鞠躬,出门鞠躬,点菜鞠躬,上菜鞠躬,你每要求一样都会收获一个鞠躬……参加完一个茶会,吃完一顿素菜,都会觉得自己好没教养,在手背上就能看出一个“小”字。

我抽烟,嗓门大却不通音律,喝茶怕被追着问感受,茶人服永远皱巴巴的,时不时就把媳妇也连累,关键还是喝茶不讲究,用器不挑剔,喝水不打转,说话跑火车……唯一的优点只有,会写点茶文,所以余秋雨老师开始写普洱茶的时候,我好担心自己会下岗。那些年我不懂事,连写了《普洱茶装13指南》系列,《装土豪飞行喝茶记》系列,前者是真不装,后来变装了。后者却是真装,却被大量实践。

喝茶太有格调,会坏事,这是古龙在《剑神一笑》里的劝告。陆小凤千里追凶,来到鸟不拉屎的黄石镇,在线索中断穷途末路时,却意外从简陋的旅馆里发现了上好的茶具和茶叶,从而揪出化身于此的品茗高手——巴蜀剑派的掌门人秋鼎风。所谓造化弄人,莫过于此。

举例归举例,经历到底还是发生在眼皮底下,茶事变雅事倒不是当下特有现象,历史上是怎么看待喝茶这件事?东晋名士王濛,因为爱好喝茶,想培养几个与自己相同爱好者,但到他家喝过茶的却不买账,说喝茶是“水厄”,嘲笑声在1000多年后听到,依旧觉得刺耳。

唐之前的饮茶史,出身在寺院的陆羽耗费了很多时间去考证,但那些只言片语只能缝补出一个小章节,他只有腾出手脚,写了本充满汗水味的茶叶考察报告《茶经》。

不过,陆羽生在一个酒气冲天的唐代,很少有人成为他的同道。与他唱和最多的皎然,是个和尚。和尚爱茶,最根本的动因是寺院禁酒,茶这种比中药药饮更有瘾头及品饮价值的植物才被空前放大。

陆羽希望茶能够成为能与酒并驾齐驱的一种饮品,寺院则进一步希望构建一套茶与释家的关系,就好像酒与儒家一样,密不可分。认识到这点非常重要,皎然曾大声宣称,“俗人多泛酒,谁解助茶香”。可惜他们的影响力都有限,听者寥寥无几。

要想扩大茶的影响力,必须借助大名士。

有一位和尚借李白上位的茶故事,一直被模仿,从来未被超越。李白唯一的一首茶诗《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》,为我们指出了茶变雅的全部机密。

产茶的地方很奇妙,寺庙附近的乳窟,不仅有玉泉,还有饮玉泉为生的千年蝙蝠,因为水好,连80多岁的老人居然颜色如桃李。这里生长出来的茶竟然“拳然重叠,其状如手”。李白了解到他是第一个为此茶作传的人,有着唯一命名权与解释权后,兴奋异常。

李白未必懂茶,但懂茶的和尚没有李白之才,但在二者合谋下,不但使“仙人掌茶”名扬天下,还做到了百世流芳。时至今日,仙人掌依旧是湖北当阳一带的特产,活在许多人的口舌之间。

李白身后的文人茶传统,是一个雅得不能再雅的传统。

茶的产地一定就是好山好水(这些地方也绝大部分与寺庙相关),喝茶的地方自然也是名山大川(幽林小筑亦佳),即便这些都不具备,有茅屋一间也无妨,只要水灵、具精、茗上乘(水一定有灵性,茶具一定有来头,茶只作佳茗),佳人(只要是女的一定是佳人,哪怕是凤姐)侍坐,也会怡然自得。

就算多出一个南郭先生,只要他也爱茶,就是贤人,喝茶也变得热闹起来,才思涌现中多了显耀和哲思小语。今天,随便一个卖茶小妹,都对这套好词倒背如流,“禅茶一味”,“从来品茗似佳人”,张口就来。

唐代奠定的绝妙好辞体系非常牢固,等到后世有人想说茶“坏话”的时候,便会发现,所有的“坏话词汇”都不支持这样的反驳。这与酒完全形成一个悖论,酒是坏话太多,要绞尽脑汁才能阐释出喝酒的必要性。“酒池肉林”、“酒肉朋友”、“酒囊饭袋”之类,想想就令人心碎不已。

宋人继承了唐代与茶相关的全部绝妙好词,苏东坡有诗说:“禅窗丽午景,蜀井出冰雪。坐客皆可人,鼎器手自洁。”苏轼喝茶的地方是扬州西塔寺,善品茗的和尚选的地方都是好山好水;有好茶,又赶上风和日丽的艳阳天,刚好下过一场雪,茶具洁净,来的都是与自己趣味相投之人,诗文这才写得有感觉。要是对照他的“饮非其人茶有语,闭门独啜心有愧”,就更加会突出这样的心态。

与其说茶是被水激活的,倒不如说是被好词激活的。

宋代有位泡茶高手,叫南屏谦师,听说苏轼搞了一个茶会,不请自来。苏轼《送南屏谦师》里为我们回顾了这场茶会:“道人晓出南屏山,来试点茶三昧手。忽惊午盏兔毫斑,打作春瓮鹅儿酒。天台乳花世不见,玉川风液今安有。先王有意续茶经,会使老谦名不朽。”

我们不难看出,这与李白写仙人掌茶一样,因为苏轼的记录,我们记住了一位点茶和尚,而和尚伴随着苏轼的记录,真获得了“不朽”的雅称。

“喝茶便雅”是宋人常见的观点,宋徽宗号召有钱人多喝点茶,脱脱俗气,“天下之士,励志清白,竟为闲暇修索之玩,莫不碎玉锵金,啜英咀华,较筐箧之精,争鉴裁之别。”为此,他专门写了一本喝茶指南《大观茶论》。

明皇子朱权,为了喝茶,专门发明了煮茶灶台。江南的士大夫,则在美轮美奂的私家园林里,专门修建了品茶之地。

张岱走出精舍,把茶与人的互动推向了另一个高峰。他之前的雅事,茶与人还有隔离,纵使妙语连珠、好词连绵,却总显得诚惶诚恐、捉襟见肘,没有放开来的自在肆意。在《闵老子茶》里,闵汶水是不出世高人,张岱慕名前往拜访,却被丢在一边晒太阳。

后来两人斗茶,斗水,张岱品得出茶与水的产地,茶采摘的春秋之别,得到了高人的褒奖。当下斗茶都是从张岱这里获得的启发,不过,张岱是品得出,大部分是“猜得出”,这是很大区别处。更不同的是,张岱是通过表扬别人来获得自我表扬,而不是贬低别人获得晋级。

宋明之际对茶的精心营造,让人起了觊觎之心。

乾隆每每下一次江南,都要去画几个茶室,他在北京模仿修建了20多个供己使用的江南风格茶室,还发明了“三清茶”以表自己的志趣,但他在名画上的题词以及留存的300多首茶诗却毫无保留地暴露了他粗俗的本性。

这其实连累了许多人,曹雪芹不得不安排妙玉现身,教一教贾宝玉这样的世家公子,怎么喝才不糟蹋茶。但品位又怎么能短时间内培养得起来?

乾隆的族人后来把茶室发展成遛鸟看戏的游乐场。晚清时候,“打茶围”已经成为找妓女的代名词,民国年间胡适不得不在“打茶围”后,做出特别解释。去茶室喝茶不再是雅事,周作人只好把自己喝苦茶的家命名为“苦茶庵”。

到我成长的时代,茶室都变成了麻将馆的代名词。2年前,当父母听说我弄了茶室后,居然一夜都没有睡好,非得来昆明亲眼看到没有麻将桌才安心下来。

有些人不甘心茶就这样俗下去,茶室雅起来后,出现了一个专有名词叫“清茶馆”,经营要在门口特别提醒,本店没有棋牌室,不提供餐饮,只可以闻香,品茗,挂画,插花,所谓四般闲事。

北京好像是一个能把啥事都变俗的地方,我听说喝普洱已经成了京城四大俗了。想想也是,好山好水都糟蹋光了,没有蓝天白云,没有小桥流水,任你尺八多动听,普洱多大清,也安顿不了浮躁的心灵吧?最最最关键的还是,哪有李白、苏轼、张岱这样的才子啊?哪有宋徽宗这样的鉴赏家啊?多的是乾隆这样的人吧?

茶本来在厨房呆着挺好(柴米油盐酱醋茶),现在开足马力驶向书房(琴棋书画诗酒茶),大约后人忘记了张岱晚年的忠告,即便是潦倒老人,也能在破床、破桌、破鼎、破琴、破书之间,与山水、日月、茶壶相伴。

茶与繁华无关,伸手可摘。考究我们的不只是品位,还有认知。

相关推荐阅读

栏目导航