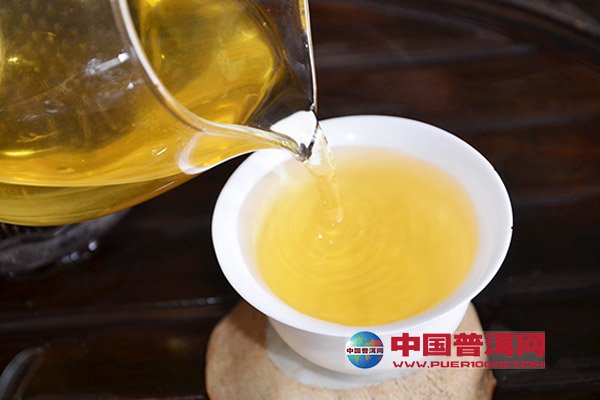

斜阳映在琥珀色的茶汤上

回小城渡夏,只带了点宜红,没有别的茶,或许是自信哪怕什么都可能有点儿残缺,唯独茶是不会少的。普洱,红茶,绿茶,甚至黑茶,白茶。殊不知亲近的只是红茶,近乎迷恋而不可或缺,而且越发的挑嘴。这种挑嘴有得喝的时候不觉怎样,天气燥热时泡淡点就是,哪怕每天只是那么一口,偏偏罐底空了,心便也空了。

那人快递了一大箱子的物件来,说有三百斤,然后微信说,"完了,忘记放茶了。"

我只有装作无所谓的说,"我有好茶喝",其实最想说的是:"坏人!"

如果不是姐姐跟刚进门的姐夫念叨说,妹子下午泡了三种茶了,还没想到自家的某种执拗。

号称金骏眉的罐子落底了,弄出来的那泡茶说不出的杂味,像有很多不堪的沉积在里面;新开的一听桐木关,看似包装的紧密,可是汤色一副没睡醒的样子,这样的茶算是彼此辜负了的,因为不知已摆放了多久,尽管密封着,该清晰的没有清晰,该混沌的却理所应当的混沌了。再之前的那泡熟普,虽说年份足够,汤色也红亮,可那份四平八稳的乐山大佛的感觉,亲近不来。

只有作罢,不喝了。

再好的茶,如若不喜欢,便算不得好。

好在农夫山泉,还是甜的。

我这份于"水"的执拗,也是"任尔东南西北风",断然不改初衷的。

倒是再读大荒兄的<茶心>,读出了若干茶滋味,"比案子上的茶好。"

大荒兄说,"你那已经是孤本啦!我最后的一本也被拿走了。"啊?这可是大大的意外,我另外的那本是谁拿了去,已经没有了印象。只是安慰大荒说:"只要是喜欢的人,就不可惜,可惜的是你连自己的孤本都没有留住啊。"好在大荒兄那些吃茶的文字,一直安妥在他的博文里,平白亲切,而又茶香氤氲,他是诸多茶友里,真正有着茶骨茶心的那一个。

姐姐在那厢喊我,要喝茶么?

我装作没听到。

晚上有闺密的饭局,将小包装的若干茶种塞进随身的小茶包里,里面还有我的小茶盏和九月新婚时送我的来自异国的有年代的银质茶漏,那会儿,她不停的叮嘱,一定要用啊,我便随身带着了。

很快就是九月了,不知她还好吗?

没有喝茶的心情,这种心情也是少有的。

姐姐说她的小紫砂盖子:"上面也有孔,下面也有孔,但是孔不通"我就笑翻了,还以为是做壶人疏忽了,然后复述一遍,普通话,姐姐姐夫也跟着笑了。这就是我的本事了。

其实当下的茶,反反复复的翻来拣去,也是这般不通窍的感觉。

当年,在大荒兄<茶心>的后记里说 ____

迷恋茶的甘与清,而甘与清,是需要静心才能品味的。

静心,才看得到心里的颜色。而茶的甘润,如能上头,该多好。

那时候,我是茶客,亦是酒徒。很过瘾。

而今,突然有点找不到北。

罢了,喝茶。管它什么茶。

斜阳打映在琥珀色的茶汤上,实在不忍拒绝。

相关推荐阅读

栏目导航